كتبت المقال: رهف قبيلات

دققت المقال: سهيلة دبابسة

يعد فيتامن د من مجموعات الفيتامينات الذائبة في الدهون و هو فيتامين ضروري للمحافظة على قوة العظام.[2] ينتج جسم الإنسان فيتامين د كاستجابة للتعرض لأشعة الشمس ويمكن الحصول عليه من خلال تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.[1]

أسباب نقص فيتامين د

- قلّة التعرض لأشعة الشمس؛ إذ يحدث نقص فيتامين د بشكل رئيسي عند الأشخاص الذين لا يتعرضون بشكل كافٍ لأشعة الشّمس مثل كبار السنّ والأشخاص الذين يعيشون في مؤسّسات دار رعاية المسنّين [2]

- نقص الفيتامين في النظام الغذائي؛ إذ يظهر هذا جليًّا عند الرُّضع الذين يرضعون رضاعةً طبيعيةً و ذللك لعدم احتواء حليب الأم إلَّا على كميات قليلة من فيتامين د[2]؛ لذا يجب البدء بإعطاء الرضَّع المعتمدين على الرضاعة الطبيعية مكمّلات فيتامين د منذ ولادتهم.[5]

- حالات خاصة:

- يعد الأشخاص ذو البشرة الداكنة أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د؛ لأنّ جلدهم يحتوي على نسبة أعلى من صبغة الميلانين وبالتالي تقلل من قدرة الجلد على امتصاص أشعة الشمس.[2]

- الأشخاص المصابون بأمراض سوء امتصاص الدهون- مثل مرض حساسية القمح- إذ لا يمكنهم امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون منها فيتامين د.[2]

- الأشخاص المصابون بأمراض الكبد و الكلى بحيث تقل قدرة أعضائهم على تحويل فيتامين د إلى الشكل الفعال. [3]

أعراض نقص فيتامين د:

يسبّب نقص فيتامين د مرض الكساح عند الأطفال ومرض لين العظام (osteomalacia) عند البالغين [2]

- الرضع

تصبح الجمجمة بأكملها ليّنة وقد يتأخَّر إغلاق اليافوخ عندهم.[1]

تشنجات العضلات التي قد تحدث نتيجةً لنقص الكالسيوم الناجم عن نقص فيتامين د.[1]

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-4 سنوات

قد يكون نمو العظام غير طبيعي مما يتسبّب في انحناء غير طبيعي في العمود الفقري و تقوس الساقين وبالتالي قد يؤخر بداية المشي عند هؤلاء الأطفال.[1]

- الأطفال الأكبر سنًّا والمراهقين وكبار السن

يكون المشي مؤلمًا عند الأطفال الأكبر سنًّا والمراهقين. يمكن أن تحدث كسور لعظام عند كبار السن وخصوصًا كسور الورك التي قد تنجم عن تعثُّر طفيف أو سقوط بسيط.[1]

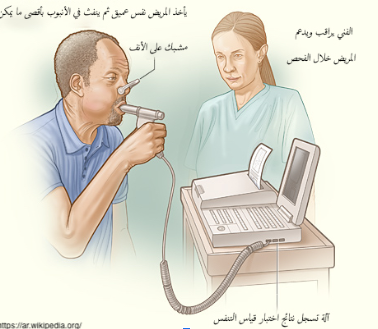

التشخيص:

- فحوصات الدم

يمكن لاختبارات الدَّم التي تُجرى لقياس مستوى فيتامين د أن تُؤكِّد وجود النقص.[5]

- الأشعَّة السِّينية

بحيث يمكن تمييزُ تغيُّرات تحدث في العظام في صور الأشعَّة السِّينية قبل ظهور الأعراض.[1]

الوقاية:

تعريض الذراعين والساقين أو الوجه والذراعين واليدين لأشعة الشمس المباشرة لمدة 5 – 15 دقيقة على الأقل 3 مرات في الأسبوع، ولكن قد يحتاج بعضُ الأشخاص مثل أصحاب البشرة الداكنة أو كبار السن إلى زيادة فترة تعرُّضهم لأشعة الشمس. ولكن لا يوصي الكثير من اختصاصيي الأمراض الجلدية زيادة فترة التعرض لأشعة الشمس بسبب زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.[1]

مكملات فيتامين د، يُنصح البالغين أن يتناولوا 800 وحدة يوميًّا للمحافظة على النسبة الطبيعية للفيتامين في الجسم أما الأشخاص الأكثر عرضة لنقص الفيتامين (مثل كبار السن أو الملازمين للمنزل أو نزلاء دور رعاية المسنّين) فيحتاجون إلى عدد وحدات أكبر.[5]

العلاج:

- مكمّلات فيتامين د

تنطوي معالجة نقص فيتامين د على تناول Cholecalciferol -وهو أحد أشكال فيتامين د– بشكل يوميّ أو أسبوعيّ.

أما المدة والجرعة المعطاة فيقوم بتحديدها الطبيب وفقًا لحدة النّقص في الفيتامين. [4]

- مكمّلات الكالسيوم

يُنصح بتناول مكمّلات الكالسيوم أثناء تلقي علاج نقص فيتامين د.[5]

المراجع

1.Larry johnson,Vitamin D Deficiency (Rickets; osteomalacia) full revision Nov 2022

Available from : https://www.msdmanuals.com/professional/nutritional-disorders/vitamin-deficiency,-dependency,-and-toxicity/vitamin-d-deficiency-and-dependency

2.Sizar O, Khare S, Goyal A, Givler A. Vitamin D deficiency. InStatPearls [Internet] 2022 Jul 27. StatPearls Publishing.

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532266/

3.Chang Seong Kim and Soo Wan Kim(2014)Vitamin D and chronic kidney disease,NIH

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4101586/

4- Neutze D, Mounsey A, Davidson L. FPIN’s clinical inquiries: pharmacologic therapy for vitamin D deficiency. American Family Physician. 2013 Feb 1;87(4):Online-.

Available from: Pharmacologic Therapy for Vitamin D Deficiency | AAFP

5.Bess Dawson-Hughes, MD (July 2021) “Vitamin D deficiency (beyond the basics)” Uptodate

Available from: https://www.uptodate.com/contents/vitamin-d-deficiency-beyond-the-basics/contributors